コロナ禍の中で

第5回

2021-08-19

コロナウィルスパンデミックの中を生きるわたしたち家族

永寿総合病院 小児科医 田中祐子

ケースを紹介するにあたり、2020年3月4月の日本の状況と、筆者の勤務先での個人的経験に簡単に触れたい。

目に見えないコロナウィルスとの遭遇

2020年1月、コロナウィルス感染症(以下COVID-19)は対岸の火事と認識されていて、日本初のコロナウィルスを顕微鏡下で確認した国立感染症研究所の医師は『結局SARSもMARSも日本には来なかったのに』とショックを受けた。2月、ダイヤモンド・プリンセス号でクラスターが発生した。3月WHOがCOVID-19はパンデミックとの認識を表明し、ニューヨークの医療崩壊の報道が、日本もロックダウンかと覚悟させた。3月頭、全国小中高臨時休校が突然要請され、4月25日初回の全国緊急事態宣言、1都3県の「いのちを守るSTAY HOME週間」と続いた。

筆者の勤務している永寿総合病院(以下永寿)は東京下町上野に64年の歴史を有する400床の地域の中核病院で、3月に院内にCOVID-19のクラスターが発生した。筑波大学災害精神医学太刀川弘和教授が「COVID-19は戦争テロ自然災害と変わらない心の問題を引き起こすことがある」と言った(4月8日 朝日新聞)。永寿の院内クラスター発生は、まだ誰も経験したことのない規模で、東日本大震災の放射能被害と類似点の多い集団の危機を引き起こした。放射能もウィルスも目に見えないことや、被災者や医療者への風評被害、どちらもいつか発症するかもしれないあいまいな命の危険があることが共通した、個人の対応能力を超えた災害だった。

COVID-19のクラスターの恐怖とは

クラスターの渦中には、急激に重症化し救急搬送され、死を覚悟した職員もいた。たいていの職員は、検査結果に基づき入院あるいは自宅待機し職場復帰した。大多数の職員は非感染者だったが、感染の可能性というあいまいで終わりのない不安を体験した。「咽頭痛」「微熱」があると、「明日には、発熱や味覚障害に違いない」とひそかに重症化を恐れながら眠る。そして、翌朝体調に変わりがないと安心して出勤するが、体調の些細な変化に重症化の不安を感じることを繰り返し、気づくと睡眠障害や早朝覚醒が出現する。

クラスターの災害下では、情報伝達の混乱からくる不安や孤独感、風評被害による職員間や家族内での差別やいじめによる人間不信、専門業務や病棟チームが感染制御のために分断される無力感や怒りがあった。外来閉鎖による経営状態への不安から病院に対する怒りが表出された。様々な理由から退職者が続いた。「永寿の人」には遠慮してほしいと仄めかされ、保育園の利用が困難になったことも退職理由の一つだった。「永寿の関係者=濃厚接触者であり感染者」であり、家に帰ってもマスクをしていないと安心できない職員もいた。

2カ月後COVID-19院内0が達成され、診療が再開された。すでに勤務時間外も気を緩めることなく働き続けてきた職員にとっては、再会の喜びよりも、限界を超える挑戦となった。ミスを許されない感染対策への適応、4分の3に減った仲間で業務を行うことへの適応、経費削減への適応と、待ったなしの過適応の連続に心身の不調を訴えるものもいた。

勤務先が災害下に置かれるなかで、私は、FWの幹事の先生方との勉強会から、今まで通りのつながりとともにいる安心感という力を頂いた。院内では、4月6日に永寿病院の職員のためのメンタルヘルスサポートチーム“オリーブ”を立ち上げ、また、さらに、私は、郡山の臨床心理士成井香苗先生、慶應の鴇田夏子先生、国際基督教大学の揖斐衣海先生、中部学院大学のDalrymple先生にスーパービジョンをしていただいた。オリーブは、心理的なセルフケア啓発のためのオリーブ通信、気軽に立ち寄れる個人情報を守るための相談室オリーブの部屋、院内の再生を支えるグループミーティング、毎月のラウンド、職員心理アンケートと結果の発信などを行った。印象的だったのは職員と、階段の踊り場でよく話したことだった。

次に、ケースを紹介する。全て了解を得て、プライバシーに配慮している。

ケース①看護科長Aさん

永寿内にクラスターが発生した。PCR検査の結果が陰性であっても、PPEを正しく着用していても、COVID-19専門病棟に向かう限りは、新たな感染を否定できない。家に帰れば、家族にうつしてしまう可能性は否定できない。

看護科長として先頭に立って働くAさんは、小学校3年生の長女Bちゃんが毎朝泣いてしまい登校できないと相談に来た。Aさんはご夫婦とも医療者の3人家族で、Bちゃんは健康な母子関係の中、両親と祖父母に温かく見守られ育ってきた。「お母さんが大好き」で、お父さんとも仲良しで、BちゃんはAさんの仕事の状況をよく理解していて、AさんはBちゃんをわかりすぎてしまうところがある子と感じていた。

Aさんと一緒に、3月からの経験を振りかえった。Aさんはずっと涙を流している。「一番つらかったし怖かったのは3月。病棟の看護師にも感染者がいて、仲間を守れなかったことがつらかった。けれど、あの時は何が起きているのかどうすればいいのかまだ何もわかっていなかった。亡くなった患者様も多かった。PCR検査で陽性で自宅待機になった仲間も、陰性でCOVID⁻19のいる病棟にPPE(Personal Protective Equipment個人防護服 この時期は全身をフルに覆うタイプを全病棟で全員着用していて、勤務中はトイレや電話が困難で不便で窮屈だった。)で働いた仲間もつらい目に合った。」「帰宅できない日が続き、ある夜、夫に職場から電話をした。夫は重症化リスクの高い持病もち、Bちゃんには絶対にうつしたくない。患者さんはもちろん病棟の仲間も大切。お母さん大好きなBちゃんを悲しませることはつらかったけどそれを承知の上で、感染症の収束まで宿に寝泊まりして勤務することにした。」そう決めたのは深夜だったので、Bちゃんには、翌朝起きたときにAさんがテレビ電話で伝えた。Bちゃんは泣きじゃくりながら登校した。Aさんは振り返るたびに毎回涙があふれてしまうできごとだった。

結局家族の別の事情もあって、実際には3週間でAさんは自宅に戻った。登校再開後、Bちゃんは毎朝起きると泣いて、学校に行き渋るようになった。何があったかなぜ泣いているか、AさんはBちゃんのお話をよくよく聞いた。学校や学童と連携したり、時間をやりくりしたり、ラインやキッズ携帯を用意したりし、Bちゃんが好きなときにお母さんと連絡を取れるように職場にも理解してもらった。それでも、翌朝は泣くの繰り返しだった。来院したBちゃんは、Aさんの状況もよく理解し、公園でも会えたし怖くなかったよと言っていた。

Aさんともう一度あの朝のことを振り返った。Aさんも何度話しても涙が出る。Bちゃんの心のどこかに、お母さんにもう会えないという悲しい知らせが待っていたあの朝のことがずっと響いているに違いない。そこで、分離不安の話をし、毎朝Bちゃんも好きなだけ抱っこで泣いていいよ、Aさんも好きなだけ抱っこしていいよ、あの朝そうしたかったことをしましょうと提案。Aさんはすぐに実行し、Bちゃんが朝泣くことはその日からなくなった。その後Bちゃんが携帯にかけてくるときの切羽詰まった声や毎朝の抱っこの時間を通して、今回の分離で感じた不安がどれほど強かったか痛いほど実感したAさんは、どんな時も必ずBちゃんのいる自宅に一度は帰ることを実行している。

ケース② Cさん主婦

3月頭から全国的な登校停止が始まった。4月16日には全国緊急事態宣言が、終わりが見えないまま始まった。5月25日に緊急事態宣言解除になり、6月は分散登校が始まった。

Sちゃん Tちゃんのお子さんが不登校になり、長くカウンセリングを受けているCさん。口癖は、「あんなによくしてもらっているのに担任の先生に申し訳ないでしょう!なぜ登校しないの?」だった。毎朝登校するしないから始まり、生活全般を登校に結び付けようと、子どもを傷つける発言をしたり、一喜一憂してきた。初診時は「親に褒められたことが一度もないダメな私は夫に暴力を受けたり無視されて当然」と言っていたCさんだったが、受診を重ねるごとに、ご自分の生い立ちを振り返り、ご自分の怒りや子どもの気持ちにも次第に目が向くようになっていっていた。

2020年3月に、出席停止措置が始まると、Cさんはお子さんの一日ゲーム三昧の生活が自分のイライラの原因にならないことに気づいた。「学校に行かなくてはならないという足かせがないと、気持ちに余裕がある。激しい小言も出てこない。多くはないけれど、子どもと会話がある。楽です」と電話再診で話していた。

そして、5月末に、政府が緊急事態解除の予定というニュースを聞いた瞬間、Cさんは自分自身の中に消えていたはずのいらいらが湧きあがり、子どもを責めたくなっている自分に気づいた。Cさんは、「子どもにぶつけていたひどい言葉の原因は、不登校ではなかった。自分の問題だった。それこそが我が子を傷つけてきた」と気づいた。「今までも長期休みのたびに感じてはきたけれど、緊急事態宣言で登校禁止となって初めて、どんなに自分が学校に行かなくてはならない、先生に従わなくてはならないということに縛られてきたかがよくわかった。」と話した。

後日、お母さんは、「次第に成長して来ていた自分だからこそ、わかったんだと思う。あんな母親だったから、上の子には本当に申し訳ないことをした。上の子には『ずるいよ。お母さん、私の時とは違う』と言われます」と、語った。

ケース➂Dさん 保育園管理職

Dさんの次男Eちゃんは、学校からたびたび注意を受けてきた。思いやりのない言動や切れる行動が頻回にあるというのだ。子育て支援の仕事で管理者になり、家では家事を手抜きなく引き受けてきたDさんは、家ではそのようなEちゃんを見たことがなく、学校との相性の問題としか考えられなかった。ところが、自粛期間に親子で触れ合う時間が増えて、Eちゃんの行動はEちゃん自身の問題と気づき、発達障害が気になり、専門の小児科に受診した。DさんがそんなEちゃんとの関わりに悩んでいると知った専門医は、関係性を重視している小児科医をDさんに紹介した。

その小児科医にDさんが聞かれたことは、『支援者の経験を生かすとすると、Eちゃんの行動は何歳の感じがしますか?』という質問だった。Dさんは、「2歳」と即答した。Eちゃんは小さいころから手がかからなかったけれど、いくら言ってもいつものんびりしていて、Dさんがなんでもしてあげてきた。そして、Dさんは、「Eとはあわないんです。イライラしてしまうんです。」と言った。

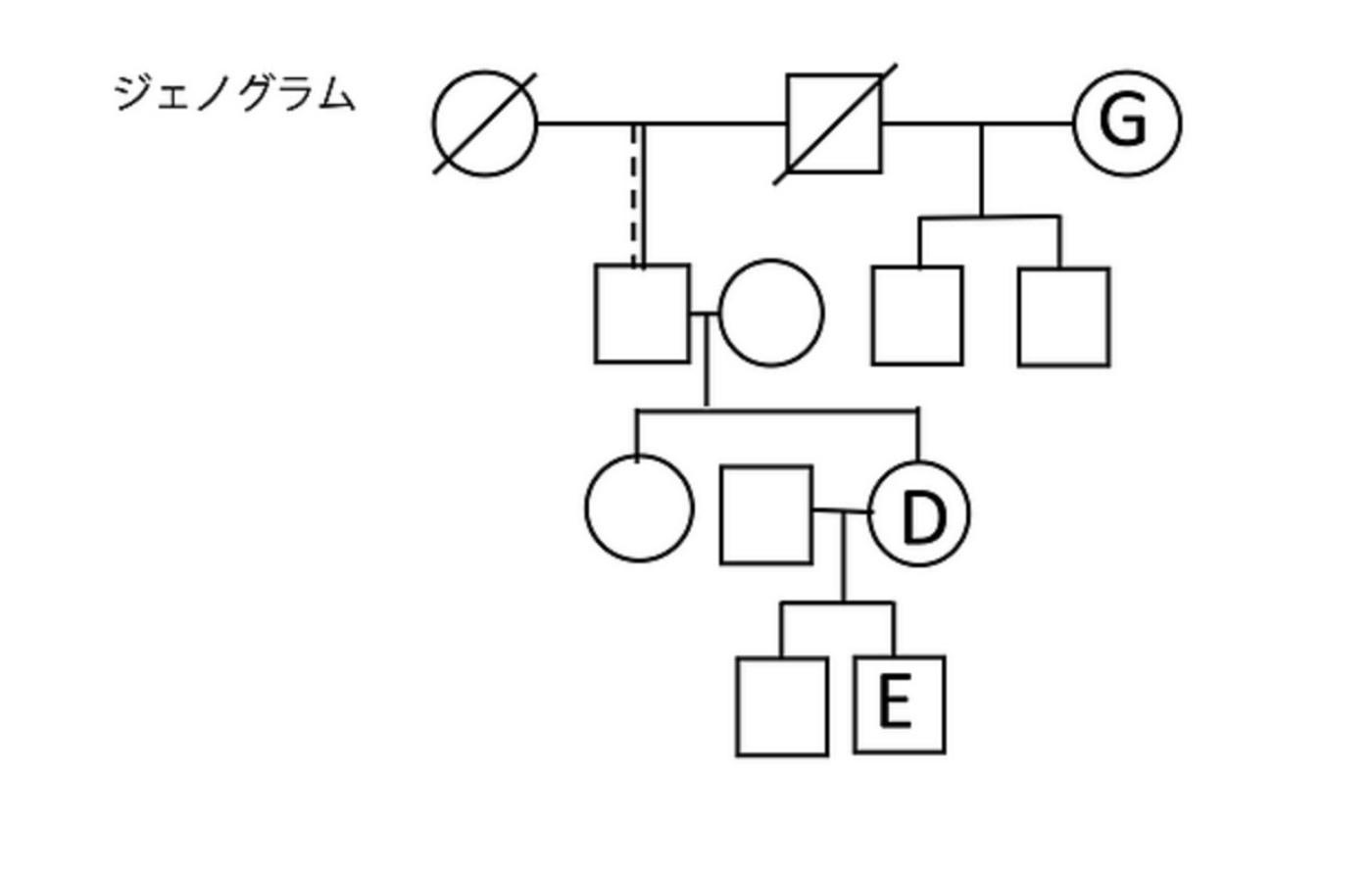

振り返ると、Dさんは、自分の母には甘えさせてもらえなかった、寂しかったという幼児期の思いが涙とともにこみ上げてきた。商売で急成長した実家には、急死した先代の後妻である祖母Gから前妻の子であるDさんの父へのネグレクトや、祖母が先代の死後シングルマザーとして家業を守り抜き一代でビルを建てたビジネス最優先の家風があった。祖母にかわいがられ家業を継ぐことを期待されたDさんだったが、操作的な祖母の手前言いたいことは一切言えず、大好きな母の背中だけを見て物心ついた時から甘えたい気持ちをひそかに我慢してきていて、家業は嫌いだった。ところが、今回のことを通して、家風を一番継いだのは自分かもしれないと気づいたDさんは、心を置き去りにしてきた子育てを歩みなおしている。自粛期間の親子の関わりは、Dさんを内省的にし、Eちゃんとの心の出会いを運んできてくれた。1か月後には、学校の先生からは、「Dちゃんは感情的になりやすいところはあるけれど、今では、周りのお友達に優しく気遣ったりできるようになりました」とのことだった。

まとめ

1ケース目には、災害下におかれた病院を守る使命を全うしながら、影響を受け分離不安を訴える我が子との関係性に必死に向き合うAさんの姿がある。実は後日、Aさん自身が想定外の緊急受診をしたのだが、AさんはとにかくBちゃんとの約束を守ると痛み止めを飲みながら、Bちゃんが帰宅する自宅に戻ってから、入院した。この入院中の母子分離では、Bちゃんはお父さんと一緒に著変なく過ごしていた。

2ケース目は、Cさんは、ご自分の気づきの数年間の積み重ねの結果、ご自分の生い立ちを振り返り、生き生きと子どもに向き合うことができるようになり、楽になったと実感している。

3ケース目のDさん家族のナラティブはこれから始まるのではないか。お母さん思いのDさんのお子さん達の心のメッセージが、Dさん自身の世代間伝達と実の親への甘えの体験と響き合っていく兆しがある。

2か月間の外来診療中断と、小児科の入院受け入れ中断の影響があり、院内の診察環境は大きく変化し、以前と比較することは難しい。ケースを通して感じられるのは、コロナ禍で、子どもも大人も抱える不安が増えただけでなく、大人自身や我が子に対する気づきも増えているということである。お母さんの気づきが子どもや家族との新しい関係性の芽を育み始めていることである。

2020年も暮れになった病院に1か月健診を受けにきた家族があった。コロナで不自由な思いをしながらの妊娠出産をねぎらっていると、実は、うちはこれでよかったと思うとお父さんが生き生きと教えてくれた。コロナがなければ、仕事人間だった。こんなに息子と一緒に過ごすことはあり得なかった。今リモートワークになって、一緒にいて話しかけると息子が返事をしている気がする、会話が成立している気がする。病院の方々には不謹慎だが、コロナに感謝していると話して帰っていかれた。

人の結びつきを切ると言われているコロナ禍である一方で、東京では緊急事態宣言による人の流れの変化の結果で親密な人との関わりがやむを得ず増えた。臨床を通して感じることは、ステイホームせざるを得なくなってはじめて、生まれ持った私たちの生物的に健康なリズムを取り戻す機会も増えているのではないかということである。合理化を求められる現代社会の中で経済優先のため後回しになってきた子どもの親との関わりのニーズは、むしろコロナ前より満たされている場合もあるのではないか。子どもが時間にせかされずに心に浮かぶことをお話したり、お父さんもお母さんも子どものちょっとした表情やしぐさにも心の目を向けることのできる、間主観的な響き合いの生まれやすい生活もあるようである。

日本乳幼児精神保健学会 学会誌 Vol.13 2020